織田歯科院長の日記

12月28日より1月4日まで、年末年始のお休みをいただきます。

その間、歯の事でお困りの事がありましたら、ご遠慮なく織田歯科までお電話下さい。当院の電話は転送電話になっております。診療時間外、休日も院長が電話に出るようにしております。

急なことで治療が必要な時は、院長が診療室近くにおります時は、臨時に診療室を開けます。院長が診療室を遠く離れています時は、歯科医師会がしております休日急患歯科診療所のご案内をさせていただきますので、どうぞご安心下さい。

なお、携帯電話の電波の届かないところにいるときは、留守番電話が対応しまして、電波がつながり次第、院長より連絡いたします。

織田歯科は、新年2009年におきまして旧年よりさらに、レベルアップ・精進をいたしまして、なお一層皆様のお役に立つよう向上を続けますことをお約束いたします。

織田歯科医院名物?のクリスマスイルミネーションは今夜限りです・・・皆様良いお年をお迎えになることをお祈りいたします。

PR

「豚ミソカツ定食」四日市商店街の食堂の見本です。当然ながら、ここまで来ると名古屋文化圏です。商店街には立派な神社、諏訪神社がありました。四日市は現代都市化が進み、本陣、脇本陣、高札場などの宿場町の遺稿は全くないようです。

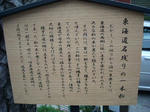

このように石碑があるのみです。現代においても拡大を続ける町は過去の遺稿など消し去って発展を続けるようです。また、あの駅前通りの広さを見るとこの街は空襲を受けた過去もあるのかもしれません。

かつては図のように東海道が通ってました。と案内図にあるように道さえ失われている箇所もあります。でも、このように説明案内板が設置されているのはありがたいです。おかげ様で街道を辿ることが出来ます。

なんともシュールな看板です。カステラ屋さんの看板です。うーん、このセンスはちょっと理解しがたい面もありますが、インパクトは強く「四日市の首長看板のカステラ屋さん」は生涯忘れることはないでしょう。

沿道にまた立派な松の木です。「かわらづの松」と呼ぶそうです。

今日は、桑名宿まで歩こうとの計画?だったのですが、そろそろ夕刻となりました。今日はJR関西線の富田駅までとします。近日にはさらに東海道を下りたいと思います。

石薬師を過ぎて次の四日市宿を目指して旅を続けます。

江戸の頃からの並木かどうかは判りかねますが、その頃にタイムスリップしたかのような(ちょっと大げさ!!)並木もありました。

追分饅頭なる和菓子のお店の前も通過します。追分とはご存知、昔のインターチェンジです。

伊勢へ向かう伊勢街道と京へ向かう東海道の分岐点です。こんもりした植え込みと立派な石碑がありました。

街道探訪の多人数のハイカーの団体さんともすれ違いました。

近鉄内部線を横切ります。駅の名前も追分駅です。この写真ではわかりにくいですが、いつも見る電車の線路より幅が狭いようです。

沿道に大きな松があります。私はこんな大きな松過去に見たことありません。枝振りもなんどもうねっていて、おかしな表現ではありますが「超巨大な盆栽」です。

根元の説明板によると「東海道名残りの一本松」だそうです。沿道多数植えられていた松のうち、ただ一本生き残った貴重な松とのことです。この木の生命力の強さを感じない訳にいきません。

家々の間から、先程横切った線路を走る電車が見えました。いつも見かける電車より一回り小さいかわいらしいものでした。色もパステルカラーで遊園地のようでほのぼのします。

2百年以上製薬業を営み現在も薬局を開業する旧家を見ました。

東海道が、大きな通りを横切ることになりました。四日市の駅前通りです。四日市って大都市だったんですね。失礼ながら知りませんでした。

駅前大通りを横切りますと、東海道はそのまま商店街のアーケードになっています。

商店街には桑名名物の志ぐれ蛤屋さんもあって、桑名も遠くないようです。もうひと頑張りしましょっと。 ということで、この日の旅の続きはまた明日記します

江戸の頃からの並木かどうかは判りかねますが、その頃にタイムスリップしたかのような(ちょっと大げさ!!)並木もありました。

追分饅頭なる和菓子のお店の前も通過します。追分とはご存知、昔のインターチェンジです。

伊勢へ向かう伊勢街道と京へ向かう東海道の分岐点です。こんもりした植え込みと立派な石碑がありました。

街道探訪の多人数のハイカーの団体さんともすれ違いました。

近鉄内部線を横切ります。駅の名前も追分駅です。この写真ではわかりにくいですが、いつも見る電車の線路より幅が狭いようです。

沿道に大きな松があります。私はこんな大きな松過去に見たことありません。枝振りもなんどもうねっていて、おかしな表現ではありますが「超巨大な盆栽」です。

根元の説明板によると「東海道名残りの一本松」だそうです。沿道多数植えられていた松のうち、ただ一本生き残った貴重な松とのことです。この木の生命力の強さを感じない訳にいきません。

家々の間から、先程横切った線路を走る電車が見えました。いつも見かける電車より一回り小さいかわいらしいものでした。色もパステルカラーで遊園地のようでほのぼのします。

2百年以上製薬業を営み現在も薬局を開業する旧家を見ました。

東海道が、大きな通りを横切ることになりました。四日市の駅前通りです。四日市って大都市だったんですね。失礼ながら知りませんでした。

駅前大通りを横切りますと、東海道はそのまま商店街のアーケードになっています。

商店街には桑名名物の志ぐれ蛤屋さんもあって、桑名も遠くないようです。もうひと頑張りしましょっと。 ということで、この日の旅の続きはまた明日記します

井田川は亀山宿と庄野宿との間にあります。では東海道を下ります。

・・・安楽川に架かる和泉橋を渡ります。

川俣神社脇を通ります。このあたりには川俣神社が三社あるようです。このあたり安楽川と鈴鹿川が合流するあたりです。その昔は氾濫する川を静めようと神社が設置されたのではないでしょうか。これは織田の勝手な想像です。

どこからが庄野宿になるのか判らないうち庄野本陣の案内標識に出会いました。今は庄野集会所となっています。

向かい側には宿場らしい連子格子の建物がありました。

ほんのしばらく行くと「清酒・庄野」の看板をつけた店屋の建物がありました。

看板はきれいなので最近まで酒屋さんがあったのでしょう。その昔はここで酒造もおこなわれていたのでしょうか。看板にある「基本醸造」とはなんでしょうか?

庄野宿の案内看板がありました。看板によりますと、安藤広重描くところの「庄野の白雨」は彼の作品の中でも傑作中の傑作だそうです。そういえば美術の教科書で見たように思います。

次の宿、石薬師を目指し歩きます。道を間違えそうなところには小さいながら案内板が設置されています。

今日は私と同じように東海道を楽しむ方もちらほらおられます。今の気候なら楽に歩けます。

はるか手前からはっきりと一里塚が見えます。説明板によりますと石薬師の一里塚というそうです。「くたびれたやつが見つける一里塚」(江戸時代の川柳)と記されています。「なるほどねー」

石薬師寺を通り過ぎます。

石薬師宿の本陣、小澤屋本陣に到着です。庄野と石薬師間は僅かにおよそ2.7kmと随分短いです。

周りはすっかり姿を変えてしまった中、残った民家のようです。鰻の寝床とはこのような佇まいの建物を言うのでしょうか。間口が狭く奥に深いです。

東海道が、今では国道1号線に吸収されてしまったことを示す案内板が設置され親切です。

沿道に「とんてき」なる料理を示す看板が目立ちます。最近はあんまり言わないがビーフステーキのことを「ビフテキ」と以前はよく呼んでいた事を思い出しました。多分「とんてき」とはポークステーキのことなのでしょうが、どんな食べ物か気になりお店を訪ねてみましたが、まだ開店前で確認できませんでした。

お地蔵さんを立派なお堂に安置されています。信仰の篤さを感じます。

いかにも旧道といった佇まい。昔のままの幅の道が続きます。東海道のたびを続けて感じるのは、すさまじい勢いで変化していたり、時の流れがゆっくりのようであったり、時代の波はモザイクのように私たちを包んでいるもののようだというものです。旅の続きのお話はまた明日。よろしくお願いします。